Interessante Infos zu Neuerungen bei uns oder in der Bestattungskultur bekommen Sie regelmäßig an dieser Stelle.

Das war es nun also: 2022 ist praktisch vorüber und der Jahreswechsel steht vor der Tür. Zeit, um Rückschau zu halten und nach vorn zu blicken. Viele Bundesbürgerinnen und Bundesbürger fühlen sich erschöpft, die anstrengenden Jahre der Corona-Krise gingen nahtlos über in die belastende Zeit des Ukraine-Kriegs, der Inflation und der wirtschaftlichen Unsicherheit. Soll man da voll Optimismus ins kommende Jahr schauen?

„Ein frohes neues Jahr“ wünschen wir uns gegenseitig und haben Sorge, dass dieser wohlgemeinte Wunsch vergebens bleibt. Allerdings: Selbst in politisch und wirtschaftlich schwierigen Zeiten gibt es mehr als genügend Gründe, den Kopf eben nicht hängen zu lassen, sondern wohlgemut ins nächste Jahr zu blicken. Persönliche Triumphe und Glücksmomente, Eheschließungen, der Schulabschluss oder die Geburt des Enkelkinds sind unabhängig von den Launen der Börse oder der Diktatoren. Allerdings sollten wir realistisch bleiben: Persönliche Tragödien sind es auch. Auch im kommenden Jahr werden wieder Lebenswege enden und Familien Abschied nehmen müssen.

Im Unterschied zu Pandemien oder Kriegen lässt sich die persönliche Situation allerdings beeinflussen. Zwar können wir unser Leben nicht unendlich verlängern, selbst wenn wir es gerne würden, aber wir können dafür sorgen, dass das Unvermeidliche für uns und unsere Angehörigen nicht noch schlimmer wird, als es unbedingt sein muss. Trauer und Schmerz lassen sich nicht vermeiden – finanzielle Belastungen meist schon.

Es ist nie zu früh, um die eigene Zukunft abzusichern, beispielsweise mit einem Bestattungsvorsorgevertrag. „Was wünsche ich mir – was kostet das – wie wird es finanziert?“ Solche Fragen zu beantworten, ist am leichtesten mit der kompetenten Unterstützung der Fachleute in den Bestattungsunternehmen möglich. Etwas Planung lohnt sich sowohl im eigenen Interesse als auch im Sinne der Angehörigen. Wer diesen Schritt hinter sich gebracht hat, kann mit einer Sorge weniger in die Zukunft blicken.

Wir wünschen Ihnen gerade deshalb ein frohes neues Jahr 2023. Bleiben Sie gesund!

Bild: 218954992 von nirutft – stock.adobe.com

Die Frage nach dem „Warum“ beschäftigt die Menschheit seit jeher – und das beginnt schon im Kindesalter.

Mit ungefähr 2 bis 3 Jahren fangen Kleinkinder an, W-Fragen zu stellen: Wieso, weshalb, warum? Warum ist der Mann so dick? Warum ist der Himmel blau? Warum ist die Banane krumm? Mit ihren vielen Fragen versuchen die Kleinen zu verstehen, warum die Dinge so sind und warum sie passieren. Der Auslöser dafür ist neben der kindlichen Neugierde auch ein Bedürfnis nach Sicherheit. Durch die Antworten wird das Unbekannte erklärt und vertraut gemacht.

Auch Erwachsene stellen häufig die „Warum-Frage“. Besonders in schwierigen Lebenssituationen neigen Menschen dazu, sich selbst zu fragen, warum etwas so passieren musste. „Warum gerade ich?“ Es ist die wohl häufigste Frage nach einem Trauerfall, vor allem wenn der Tod plötzlich und unerwartet eintrat. „Warum musste mein Mann so früh sterben?“ Wenn wir keine Antworten finden, sind wir verunsichert, das Leben erscheint unberechenbar oder auch ungerecht.

Andererseits fragen wir uns nur selten nach dem „Warum“, wenn schöne Dinge geschehen. „Warum habe ich dieses große Glück gehabt?“ Wir hinterfragen auch keine Tatsachen, die wir als selbstverständlich ansehen – zum Beispiel, dass wir in Frieden und Wohlstand leben. „Warum wurde ich in Deutschland geboren und nicht im Südsudan?“ Dabei sind genau diese Fragen ein Schlüssel zu mehr Demut und Dankbarkeit im Leben.

Foto: AdobeStock #484908712 von fotoforfun

Die letzten Wochen des Jahres sind für Hinterbliebene eine anstrengende Zeit. Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag und Totensonntag sind für viele Familien ein Anlass, um auf den Gräbern der Eltern nach dem Rechten zu schauen. Wer erst jüngst ein Familienmitglied verabschieden musste, erlebt diese Trauertage intensiver denn je und leidet doppelt. Die graue Tristesse des Novembers tut ein Übriges, um jeglichen Anflug von Lebensfreude zu ersticken. Und dann folgt auch noch die Weihnachtszeit – mit ihrer allgegenwärtigen Romantik, Kerzenschein und einer Feierroutine, in der man sich verloren fühlt: Schlimmer kann es für Hinterbliebene kaum kommen, die nun das Alleinsein in ganzer Härte erdulden.

Diesem Alleinsein zu entkommen, ist nicht unbedingt einfach. Entfernt lebende Familienmitglieder oder ein altersbedingt geschrumpfter Freundeskreis können daran hindern, sich in die Gesellschaft fürsorglicher Menschen zu flüchten. Oder gibt es eine Alternative?

Eine Antwort auf diese Frage gibt schon die Statistik. Rund eine Million Sterbefälle gibt es alljährlich in Deutschland. Anders gesagt: Es gibt Millionen Hinterbliebene, von denen unzählige in der gleichen Situation sind, die sich einsam fühlen und die letzten Wochen des Jahres als Tortur empfinden. Diese Menschen zu finden, sich mit ihnen auszutauschen und sich gegenseitig durch November, Advent und Weihnachten zu begleiten, hilft nun besonders.

Trauerhilfegruppen und Hinterbliebenen-Gesprächskreise bieten dazu eine Möglichkeit. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer begegnen sich auf Augenhöhe und müssen ihrem Gegenüber nie erklären, warum die Vorweihnachtszeit für sie nicht schön ist – denn alle Beteiligten sind in der gleichen Situation.

Eine solche Gruppe zu finden, ist nicht einmal schwer. Einen ersten Kontakt können beispielsweise die Bestattungsunternehmen herstellen. Denn deren Verantwortung gegenüber dem Menschen endet nicht mit der Beisetzung, sondern umfasst auch das Wohl der Angehörigen.

Auch online sind Gesprächsgruppen schnell zu finden, beispielsweise unter

www.trauergruppe.de

www.selbsthilfenetz.de

www.verwitwet-info.de

www.veid.de

www.via-trauerbegleitung.de

Es lohnt, sich einen Ruck zu geben und den Kontakt zu suchen: Denn wer sich zurückzieht, macht es sich selbst nur noch schwerer!

Bild: 177915728 von Viacheslav Yakobchuk . stock.adobe.com

„Wie alt bist Du?“, fragen wir, wenn wir wissen möchten, wie lange jemand schon auf der Erde weilt.

Interessant ist dabei die Auswahl des Verbs. Wir fragen nach dem „Sein“. In vielen anderen Sprachen hingegen wird nach dem „Haben“ gefragt.

Auf Französisch heißt es Quel âge as-tu? Auf Spanisch ¿Cuántos años tienes? In Italien fragt man Quanti anni hai? Und auf Portugiesisch Quantos anos tens? Wörtlich übersetzt heißt das in all diesen Sprachen: „Wie viele Jahre hast Du?“

Irgendwie klingt es positiver, wenn man Jahre angesammelt hat, als wenn man einfach nur alt ist. Auch die Natur zählt: Das Alter von Bäumen wird anhand der Jahresringe bestimmt. Wenn der Baum 157 Ringe zählt, dann hat er auch 157 Jahre gelebt. Also: Er hat Jahre und ist nicht alt!

Wir sollten es so sehen: Jedes Lebensjahr ist gleichzeitig auch ein Bonusjahr. Denn manche Menschen sterben früh – viel zu früh. Einige schon bei der Geburt oder kurz danach, andere werden in den besten Jahren mitten aus dem Leben gerissen. Deswegen sollten wir immer dankbar sein, wenn wir Jahre sammeln und zählen dürfen.

Foto: AdobeStock #63906614 von Maksim Shebeko

„Welche Bestattungsart würden Sie für sich in Betracht ziehen?“

So lautet die Frage einer Statista-Erhebung aus 2020*.

Befragt wurden 3.000 Personen aus den Altersklassen „Traditionalisten“ *1935-1949, „Babyboomer“ *1950-1964 und „Generation X“ *1965-1979.

Demnach würden sich 38 % der „Generation X“ heute für eine Waldbestattung und 44 % für eine Urnenbeisetzung auf dem Friedhof entscheiden. Die Generation „Babyboomer“, die vermeintlich näher an der Realisierung der Entscheidung steht, würde sich zu 39% für eine Waldbestattung und zu 41 % für eine Urnenbestattung auf den Friedhof entscheiden. Ähnlich sieht das Gefälle bei den „Traditionalisten“ aus (35 % Waldbestattung, 46 % Urnenbestattung Friedhof).

Erdbestattungen liegen mit 17 % und weniger in allen befragten Gruppen deutlich im Abwärtstrend.

Dieser Trend ist seit Langem beobachtbar und anhaltend – und somit ist absehbar, dass die Waldbestattung die Bestattung auf dem Friedhof überholen wird. Die beiden größten Anbieter sind FriedWald® und RuheForst®. Sie verfügen heute über mehr als 150 Standorte in ganz Deutschland. Hinzu kommen etliche Wald- oder Naturfriedhöfe, die unterschiedliche Betreiber haben, oftmals Waldbesitzer aus der Region. Fast nahezu überall in Deutschland ist ein Bestattungswald erreichbar. Und somit attraktiv.

Aber auch die klassischen Friedhöfe sputen sich, auf den Trendzug „Naturbestattung“ mit aufzuspringen. Freie Flächen für neue Baumanlagen oder andere naturnahe Bestattungskonzepte sind zumindest auf größeren Friedhöfen kein Problem.

Die Gründe für eine Waldbestattung sind vielfältig. Die Nähe zur Natur und das Abwenden vom vermeintlich starren Friedhofskonzept sind zwei Hauptargumente. Auch die nicht notwendige Pflege ist ein Argument, mit dem sich aber auch Friedhöfe schmücken können.

Wer heute in Sachen Bestattung Vorsorge betreibt, kann sich zwischen vielfältigen Konzepten entscheiden. Egal ob „Traditionalisten“, Babyboomer“ oder die „Generation X“ – die Natur ist immer beteiligt.

Informationen findet man im Netz oder beim Bestatter des Vertrauens.

*https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1294781/umfrage/umfrage-zu-favorisierten-bestattungsarten-nach-alter

Bild: #123047656 von Zauberkugel Studio – stock.adobe.com

Ein französisches Sprichwort sagt: „Abschied nehmen bedeutet immer ein wenig sterben.“ Das können viele Menschen nachempfinden. Das Leben erscheint wie eine Aneinanderreihung von Momenten, Phasen und Abschnitten. Immer wieder müssen wir eine Sache gehen lassen und verabschieden, damit die nächste kommen kann. Wenn ein Lebensabschnitt endet, sei es Schule, Ausbildung oder Studium, dann trennen sich auch die Wege von Freunden und Wegbegleitern. Wir sagen Lebewohl und sind traurig beim Abschied, denken wehmütig zurück an die gemeinsamen Erlebnisse und möchten diese nicht missen. Und doch wartet schon etwas Neues auf uns, wenn wir den nächsten Abschnitt beginnen. Besonders einschneidend und schmerzhaft ist das Ende einer Partnerschaft, Freundschaft oder Ehe. Je intensiver und stärker die Bindung war, desto trauriger ist der Abschied. Gleichwohl wir mitten im Leben stehen, fühlt es sich an, als würde etwas in uns sterben. Doch wenn wir etwas beenden, birgt dies immer die Chance für einen Neuanfang. Wir vergessen das in dem Moment der Trauer, denn es ist zu früh. Hoffnungsvolle Gedanken an die Zukunft können noch keinen Raum finden. Es scheint, als müssten wir viele kleine Tode sterben. Pragmatisch betrachtet können wir also unser ganzes Leben lang den Tod üben – aber auch immer wieder den Neuanfang, selbst wenn wir nicht an Wiedergeburt glauben.

Foto: AdobeStock #177676027 von parallel_dream

Wer zuletzt lacht, lacht am besten!

Friedhöfe haben eine interessante Wirkung auf die Menschen. Die direkte Konfrontation mit der Endlichkeit kann emotional, aber auch faszinierend sein. Der Gang über einen Friedhof ist wie eine Zeitreise, und genügend Auswahl ist vorhanden – in Deutschland zählen wir rund 32.000 Friedhöfe. Dabei wird schnell klar: Grab ist nicht gleich Grab, es gibt viel zu entdecken. Schließlich ist die letzte Ruhestätte eine sehr individuelle Sache. Was sich zunächst nicht vermuten lässt: Auf dem Friedhof kann es dadurch auch mal amüsant sein!

Flotte Sprüche und schwarzer Humor

Manch einem Verstorbenen war es offensichtlich ein Anliegen, uns beim Besuch seiner Grabstätte zum Schmunzeln zu bringen. Was für eine nette Geste! Humor macht eben vieles leichter, gerade wenn es um das Unvermeidliche geht.

Sehr schön ist es, wenn Menschen bis zuletzt höflich bleiben. Mit der Grabinschrift: „Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe?“ ist dies sehr gelungen. Andere punkten mit Wortspielereien: „Nur tiefergelegt“ oder „Früher Router, jetzt ruht er.“ Aber auch Enttäuschung über das bescheidene Grab kann zum Ausdruck kommen: „I was hoping for a pyramid“ (Ich hatte auf eine Pyramide gehofft) steht auf einem schlichten Grabstein.

Selbst Bestatter sind nur Menschen und sterben eines Tages. Einer von ihnen wird daraufhin etwas schadenfroh verabschiedet: „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt endlich selbst hinein.“ Etwas gehässig reimte dieser Verblichene auf seiner Grabinschrift: „Hier ruhen meine Gebeine, ich wollt‘, es wären Deine.“

Sich einen Reim auf den Tod zu machen, erfreut sich stets großer Beliebtheit – was folgendes Beispiel augenzwinkernd zeigt: „Hier liegt begraben unser Organist. Warum? Weil er gestorben ist. Er lobte Gott zu allen Stunden. Der Stein ist oben und er liegt unten.“

Und zu guter Letzt: Auch bei Grabsteinen ist Vorsorge möglich! Ein Influencer hat sich bereits für das Jahr 2064 seinen Grabstein meißeln lassen: „672 Twitter Follower, 1.673 Clubcard Punkte, 60.590.000 konsumierte Kalorien, 92% positive Ebay-Bewertungen, 184 Tinder-Matches und 76.928 Jogging-Kilometer.“ Mit diesen Highscores nimmt er die Gesellschaft der Superlative und Tracking-Apps auf die Schippe.

Foto: Imgur

Der Winter ging, der Sommer kam.

Er bringt aufs Neue wieder

Den vielbeliebten Wunderkram

Der Blumen und der Lieder.

Wie das so wechselt Jahr um Jahr

Betracht ich fast mit Sorgen.

Was lebte, starb, was ist, es war

Und heute wird zu morgen.

Stets muss die Bildnerin Natur

Den alten Ton benützen

In Haus und Garten, Wald und Flur

Zu ihren neuen Skizzen.

(Wilhelm Busch)

Einem Sterbenden die Hand reichen, sie halten, sie vielleicht massieren und mit wohlriechender Creme pflegen – Gesten, die uns nicht leicht fallen, uns manchmal sogar nicht mal möglich sind. Ein natürliches Sterbegeleit ist uns als Gesellschaft abhandengekommen. Zu sehr verdrängen wir den Tod, zu sehr lagern wir ihn aus, zu wenig begleiten wir ihn.

Denn wenn der Aufbruch zur letzten Reise kommt, braucht es Mut, diesen zu begleiten. Noch besser ist es, wenn zu dem Mut richtiges Wissen hinzukommt: Was hilft dem Sterbenden, wie geht man mit nicht bekannten Situationen um, wie kann man selbst stark bleiben?

Der „Letzte Hilfe Kurs“ der Letzte Hilfe Deutschland gemeinnützige GmbH bietet grundlegendes Wissen zu diesem Thema an, quasi das kleine Einmaleins der Sterbebegleitung. In mehrstündigen Kursen werden die Themenfelder „Sterben als Teil des Lebens“, „Vorsorge und Entscheidungen“, „Leiden lindern“ und „Abschied nehmen“ behandelt. Es sind keine wissenschaftliche Abhandlungen, sondern verständliche Informationen und vor allem anwendbare Hilfen, die die Kursteilnehmer:innen ermutigen, einem nahestehenden Sterbenden die Hand zu reichen und ihn zu begleiten. Als Akt der Nächstenliebe und der Fürsorge für den Sterbenden – aber auch für sich selbst.

Auch für Kinder und Jugendliche gibt es altersgerechte Kurse, zumeist in Kooperation mit den Schulen oder Gemeinden.

„Wir möchten Grundwissen an die Hand geben und ermutigen, sich Sterbenden zuzuwenden. Denn Zuwendung ist das, was wir alle am Ende des Lebens am meisten brauchen.“ So zu lesen auf der Website der Gesellschaft.

So ist also der „Letzte Hilfe Kurs“ auch für uns als soziale Gesellschaft ein Ansporn für mehr Engagement und für ein Miteinander bis zuletzt.

Mehr Information zur Letzte Hilfe Deutschland gemeinnützige GmbH, zu den Kursen und Kursterminen unter: www.letztehilfe.info

Bild: #60029371 von chaiyon021 - Adobe Stock

Jeden Tag planen, organisieren, terminieren wir unseren Alltag. Eine lange Liste von Aufgaben wartet auf uns, einige Dinge sind bereits überfällig. Wir stehen vor Herausforderungen im Job, der Haushalt muss organisiert werden, die Kinder brauchen uns, was soll es zu essen geben? – und schließlich steht der Grillabend mit Freunden am nächsten Wochenende an.

Der positive Aspekt daran: Durch die vielen Anforderungen spüren wir, dass wir gebraucht werden. Sei es beruflich, im gesellschaftlichen Gefüge oder in der Familie. Wir Menschen möchten eingebunden sein, dazugehören und unseren Teil beitragen.

Aber durch die Komplexität der Aufgabenstellungen arbeitet unser Verstand ständig auf Hochtouren: sortiert, bewertet, setzt Prioritäten, ordnet neu. So kommt es, dass wir fortwährend mit Denken beschäftigt sind. Nun ist es wichtig, anzuhalten – und zumindest zeitweise aus dem Gedankenkarussell auszusteigen.

Der chinesische Philosoph Laotse wusste bereits im 6. Jahrhundert vor Christi:

„Wer innehält, erhält innen Halt.“

Wenn wir die „Stopp-Taste“ drücken und innehalten, können wir jenseits des Denkens so vieles entdecken: Freude, Schönheit, Genuss, Kreativität und Liebe! Indem wir atmen und spüren – ob beim Sonnenaufgang auf dem Berggipfel oder als kurze Pause am Schreibtisch –, stärken wir uns innerlich und kommen zur Ruhe.

Foto: AdobeStock # 201893096 von serkat Photography

Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte.

Ich würde versuchen, das nächste Mal mehr Fehler zu machen.

Ich würde mich entspannen.

Ich würde lockerer sein.

Ich würde alberner sein, als ich es auf dieser Reise war.

Ich kenne nur sehr wenige Dinge, die ich ernst nehmen würde.

Ich würde weniger gesundheitsbewusst sein.

Ich würde mehr Chancen ergreifen.

Ich würde mehr verreisen.

Ich würde mehr Berge besteigen, in Flüssen schwimmen und mehr Sonnenuntergänge sehen.

Ich würde mehr Energie verbrauchen und mehr Eis essen, dafür weniger Bohnen.

Ich würde aktuelle Probleme haben und weniger imaginäre.

Sehen Sie, ich bin einer dieser Menschen, die vernünftig leben, Stunde für Stunde und Tag für Tag.

Oh, ich hatte meine Augenblicke. Und wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich mehr Augenblicke haben – tatsächlich möchte ich nichts anderes. Nur die Momente, einer nach dem anderen, anstatt immer gedanklich so viele Jahre vorauszueilen.

Ich war einer dieser Menschen, die nirgendwo ohne Thermometer, Wärmflasche, Regenmantel und Regenschirm hingehen.

Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich mehr herumkommen, viele Dinge tun und mit leichterem Gepäck reisen, als ich es getan habe.

Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich im Frühling eher anfangen, barfuß zu laufen und im Herbst später damit aufhören. Ich würde öfter die Schule schwänzen. Ich würde nicht so gute Noten schreiben, außer es geschieht durch Zufall. Ich würde mehr Karussell fahren. Ich würde mehr Gänseblümchen pflücken.

(Nadine Stair aus Louisville/Kentucky im Alter von 85 Jahren)

Foto: AdobeStock #454967142 von amorn

Am 19. März sind sie ausgelaufen, die strengen Coronaschutzregeln, die in den letzten beiden Jahren auch den Kern der Bestattung eines jeden getroffen hat – die würdevolle Verabschiedung der Verstorbenen.

Kein persönlicher und privater Abschied, keine Trauerfeier mit Angehörigen und Freunden, begrenzte Teilnehmerzahlen sogar auf den Außenflächen der Friedhöfe – trauriger Alltag der letzten beiden Jahre. Und maßgeblich für die Trauerarbeit der Hinterbliebenen. Vieles ist auf der Strecke geblieben, vieles in belastender Erinnerung.

Mit dem geänderten und beschlossenen Infektionsschutzgesetz ist die Aussicht auf würdevolle und wohltuende Abschiede wieder greifbar nah. In Trauerhallen und auf dem Friedhof. Mit genau den Personen, die sich verabschieden möchten, ohne Begrenzung, ohne G-Vorschrift*.

Das wird unserer Bestattungskultur gut tun, denn der Trend zur schnellen und anonymen „Entsorgung“ darf nicht durch Beschränkung verstärkt, Angehörige dürfen nicht sich selbst überlassen werden.

Abschiede dürfen und sollen wieder begangen werden, aus Respekt für die Verstorbenen und für die Zukunft der Hinterbliebenen. Zumindest bis auf Weiteres …

* Natürlich können die Länder bei einer Gefahrenlage die Maßnahmen wieder verschärfen, und in den Innenräumen besteht bei nicht einzuhaltendem Abstand Maskenpflicht – aber entspricht dies nicht auch dem gesunden Menschverstand?

Bild: Rawpixel.com /stock.adobe.com

Die Bedeutung von Frieden wird uns aktuell sehr bewusst. Ebenso die Wertschätzung, die wir diesem Zustand entgegenbringen sollten, weil er leider nicht selbstverständlich ist. Was genau ist Frieden und wie kann man ihn erreichen?

So viel ist klar: Frieden ist mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Mehr als ein Waffenstillstand und viel mehr als ein schwelender Konflikt, den wir als „kalten Krieg“ bezeichnen.

In der griechischen Mythologie steht die Göttin „Eirene“ für den Frieden. Sie ist Tochter des Zeus und Schwester von Eunomia und Dike. Eunomia verkörpert die gesetzliche Ordnung, wobei Dike für die Gerechtigkeit steht. Die Mythologie zeigt uns, dass Frieden nur möglich ist, wenn Recht und Ordnung herrschen.

In der römischen Mythologie hingegen verkörpert die Göttin Pax den Frieden. Sie war während der Herrschaft von Kaiser Augustus die Patronin für sein Programm „Pax Romana“. Frieden war das Ergebnis von Verhandlungen – besiegelt durch einen Vertrag.

Demzufolge kann Frieden nur entstehen, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen. Die verschiedenen Positionen müssen geklärt und eine Übereinkunft gefunden werden. Bestenfalls kann so ein Weg gefunden werden, mit dem alle gut leben können.

Was wir für die weltpolitische Lage erhoffen, können wir selbst jederzeit praktizieren und üben. Beginnen wir bei den kleinsten Zellen unserer Gesellschaft: Beziehungen, Freundschaften und das familiäre Miteinander. Wenn wir Konflikte im Gespräch lösen, aufeinander zugehen und Kompromisse finden, dann sorgen wir für Frieden.

Foto: AdobeStock #317248189 von sakepaint

Gedanken zum Buch „Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe: Ungewöhnliche Grabsteine – Eine Reise über die Friedhöfe von heute“

Friedhofssoziologie ist ein interessantes Wissens- und Forschungsgebiet, so meinen zumindest die Soziologen Thorsten Benkel und Matthias Meitzler der Uni Passau, die seit 2011 empirische Sozialforschung in verschiedenen „Todeskontexten“ betreiben und innerhalb dieser auf 500 deutschen Friedhöfen Feldforschung mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchführen. Es gibt sogar eine eigene Website: www.friedhofssoziologie.de

Mehrere Bücher haben die beiden Soziologen bislang zu dem Thema veröffentlicht, eines trägt den Titel „Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe“. Es beschäftigt sich mit der Kultur und der Veränderung der Grabgestaltung. Der individualisierte Friedhof. Aus 30.000 Fotos haben die Autoren die eindrucksvollsten Bilder ausgewählt: Sie geben einen Einblick über das letzte Namenschild, die letzte Adresse, den letzten Kult.

Der Spiegel kommentierte dazu: „Der Friedhof von heute hat etwas von Facebook; der Grabstein als letztes Profil, für Jahrzehnte in Stein gemeißelt.“

Von skurrilen und ungewöhnlichen letzten Worten wie: „Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“ bis hin zu: „Geht nicht gibt’s nicht“ ist so allerlei vertreten. Ernstes, Humorvolles, Zitiertes, Charakteristisches – eben etwas Individuelles auf Augenhöhe zwischen Verstorbenem und Besucher.

Ob im Buch oder vor Ort: Der Friedhof ist ein Ort für Entdecker. Statten Sie ihm einen Besuch ab!

Thorsten Benkel und Matthias Meitzler

Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe

Ungewöhnliche Grabsteine – Eine Reise über die Friedhöfe von heute.

ISBN 9783462046083

Bild: #335239530 von Johnny - stock.adobe.com

Every cloud has a silver lining

So sagt ein englisches Sprichwort und meint: „In allem Schlechten steckt auch etwas Gutes.“ Oder: „Auf jeden Regen folgt Sonnenschein.“ Oder: „Ein Silberstreif am Horizont.“

Sicher ist das im Trauerfall nur ein schwacher Trost, wenn nicht sogar unpassend und makaber. Dennoch hilft es vielleicht, den Tod einer nahestehenden Person zu begreifen, wenn man sich dem Tatsächlichen und dem Zukünftigen nähert – wenn man sich dem Leben zuwendet.

Die positiven Aspekte zusammentragen und gegen den Verlust aufstellen – eine simple Rechnung machen! Das könnte ein Rezept sein, für sich Trost im Verlust zu finden. Alle Erinnerungen in die positive Waagschale legen, den Verlust in die andere. Vielleicht gelingt es so, die Waage „Trauerfall“ zugunsten der positiven Waagschale zu beeinflussen. Mit jeder positiven Erinnerung ein wenig mehr!

Was waren die schönsten, emotionalsten, skurrilsten Momente mit dem Verstorbenen? Was ist aus der Verbindung entstanden, was hätte man nicht erlebt ohne diesen Menschen? Was kann man in Erinnerung an diesen Menschen ganz bewusst tun? Zum Beispiel eine Reise antreten, von der man immer gesprochen hat. Ein Bild erstehen, das dem Verstorbenen so gut gefallen hat. Ewas tun, wozu uns der andere immer ermutigt hat!

Wenn die positive Waagschale dann langsam wieder an Gewicht und Bedeutung gewinnt, dann sieht man ihn: den Silberstreif am Horizont

Bananen, Pilze, Bambus und andere Bioprodukte eignen sich wohl oder durchaus oder natürlich oder in Zukunft als Rohmaterial für Särge – und zwar für biologisch einwandfreie Särge.

So baut die niederländische Firma Loop Särge aus Pilzgeflecht. Wer sich in so einem „Lebenden Kokon“ begraben lässt, macht quasi der Erde noch zuletzt ein Geschenk: so zumindest der Hersteller. Der Sarg soll sich innerhalb eines Monats vollständig auflösen und das Myzel, der Pilz, als Recycler des Waldes eine gute ökologische Bilanz hinterlassen – und noch besser: sogar den Wald reinigen. Auch der im Inneren des Kokons liegende Körper soll (!) sich schneller zersetzen bzw. kompostieren. Was genau „schneller“ heißt, bleibt eher undefiniert. „Unser lebender Kokon ermöglicht es den Menschen, wieder eins mit der Natur zu werden und den Boden anzureichern, anstatt ihn zu verschmutzen", sagt Bob Hendrikx, der Firmengründer.

Geeignet sind diese Särge laut Hersteller vor allem für eine Waldbestattung – in den Niederlanden ohne Friedhofspflicht offenbar kein Problem. Eine Waldbestattung hierzulande gibt es nur in ausgewiesenen Ruhewäldern und nach einer Feuerbestattung.

Eine Alternative zu einem „Pilzbegräbnis“ könnte eine Bestattung in einem Sarg aus wilder Ananas (Pandanus) und Bambus sein. So stellt die in Deutschland sitzende Firma boscamp greencoffins Särge aus Naturmaterialien her, die sich schon rein optisch von den klassischen Holzsärgen absetzen. Sie erinnern eher an Weidenkörbchen in XXXL. Alle Produkte tragen laut Hersteller das Eco-Fairtrade- oder das FSC-Zertifikat.

In Sachen Sarg tut sich was! Ob nachhaltig oder nur als Idee – das wird sich zeigen.

Mehr Information zu den Herstellern und Produkten:

www.greengadgets.de und www.boskampgreencoffins.de

Bild: #356687931 von kichigin19 - stock.adobe.com

Die Beschäftigung mit Äußerlichkeiten ist in unserer heutigen Gesellschaft leider sehr stark ausgeprägt. In den sozialen Medien werden nur die schönsten und glücklichsten Momente gepostet. Dadurch wird suggeriert, dass es ganz normal ist, erfolgreich zu sein, eine tolle Familie zu haben und selbstverständlich jederzeit blendend auszusehen. Welcher Druck demzufolge gerade auf jungen Menschen lastet, die mit der Allgegenwärtigkeit von Instagram, Facebook & Co. aufwachsen, lässt sich nur erahnen.

Die Anzahl der ästhetischen Behandlungen ist stetig steigend und macht die Ausmaße des Schönheits- und Optimierungswahns deutlich. Faltenunterspritzungen mit Hyaluron, Botox-Behandlungen und schönheitschirurgische Eingriffe werden bei Dermatologen, Kosmetikstudios und plastischen Chirurgen so stark nachgefragt wie noch nie zuvor.

Aber wenn – wie jeder weiß – die wahre Schönheit eigentlich von innen kommt, was bringt das Ganze dann überhaupt? Eine schöne Seele, die von innen nach außen strahlt, lässt sich nicht durch Unterspritzungen mit Hyaluron herstellen. Das Älterwerden entspricht dem Lauf der Zeit, das Nachlassen der körperlichen Kräfte ist naturgemäß, wir Menschen „welken“ äußerlich ganz genauso, wie eine schöne Blume es auch tut.

Das Gute daran ist: Im gleichen Zuge, wie wir äußerlich im Laufe der Jahre „abbauen“, können wir innerlich wachsen und schöner werden. Mit dem Altern bietet sich die Chance, erfahrener, klüger und ausgeglichener zu werden. Betagte Augen haben viel gesehen, können strahlen, Lebensfreude und Mut versprühen. Eine schöne Seele ist friedlich und steht vielleicht ein kleines bisschen über den Dingen. Über aufgespritzte Lippen und faltenfreie Gesichter kann sie jedenfalls nur schmunzeln.

Foto: AdobeStock #238270996 von De Visu

„Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, so heißt es in einer Redensart. Damit soll zum Ausdruck kommen, dass es mit zunehmendem Alter schwieriger wird, sich neu zu verwurzeln. Der Schritt in eine andere Stadt, in ein verändertes Umfeld, der Umzug in eine neue Wohnung oder später in ein Seniorenheim – all das fällt nicht leicht.

Ob wir uns an einem Ort wohlfühlen oder nicht, hängt von den Standortbedingungen ab, ganz genauso wie bei den Pflanzen. Hier eine Parallele zu ziehen, ist wirklich interessant und wir können bei Betrachtung der Flora vieles über Bedürfnisse lernen.

Jahrelang stand eine Kamelie im Garten sehr schattig unter großen Nadelbäumen und hat kaum die Sonne gesehen. Auf den ersten Blick sah sie gut aus: Aufrecht gewachsen, ihre Blätter kräftig und dunkelgrün. Nur geblüht hat der schöne Strauch nie. Was ihr fehlte, war die Sonne. Erst nachdem sie an einen anderen Standort umgesetzt wurde, konnte sie ihre wahre Pracht entfalten. Nach und nach entwickelten sich viele wunderschöne, rosafarbene Blüten. Nun waren alle Bedürfnisse erfüllt ¬¬– eine geschützte Lage im Halbschatten vor dem Haus, vormittags etwas Sonne, nährstoffreicher Boden und selbstverständlich viel gutes Zureden!

Jeder von uns kennt das Gefühl, am richtigen oder auch am falschen Ort zu sein. Wenn die Bedingungen stimmen, fühlen wir uns wohl. Das Klima ist dabei wichtig, die Temperatur, die Lebensmittel und Nährstoffe, die wir zu uns nehmen können, die Menge an Wasser, die wir trinken. Fühlen wir uns an kälteren oder wärmeren Orten wohl? Wie viel Wind oder Sonne vertragen wir? Wo können wir so richtig durchatmen, vielleicht am Meer mit einer frischen Brise? Ein subtropisches Klima empfindet so mancher während der Ferien eventuell als angenehm, aber auf Dauer wäre die Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit belastend?

Die Frage ist, wo wir aufblühen können und gut gedeihen. Wie wäre es mit einer geschützten Lage im Halbschatten, vormittags etwas Sonne und mit viel gutem Zureden?

Foto: AdobeStock #41010116 von Mimohe

Die Begriffe Emotion und Gefühl werden im Sprachgebrauch häufig gleichgesetzt. Aber die Differenzierung zwischen ihnen hilft, uns selbst und andere besser zu verstehen.

Emotionen sind angeboren und haben ihren Ursprung im limbischen System. Sie entstehen durch einen äußeren Reiz und bewegen uns dazu, zu handeln oder eine Handlung zu beenden. Sie sind flüchtig und bleiben nicht lange bestehen.

Emotionen spiegeln sich in der Mimik

Man unterscheidet zwischen sieben Basis-Emotionen: Freude, Angst, Wut, Ekel, Überraschung, Traurigkeit und Verachtung. Der amerikanische Psychologe Paul Ekman fand heraus, dass diese Emotionen immer mit einer bestimmten Mimik einhergehen. Und das weltweit und kulturübergreifend bei allen Menschen in gleicher Form. Wenn jemand überrascht ist, ängstlich oder erfreut, dann sieht das in Asien genauso aus wie in Europa oder in Südamerika.

Gleichwohl Emotionen affektives Verhalten auslösen, können wir beeinflussen, ob wir tatsächlich handeln oder nicht. Wenn wir beispielsweise in Wut geraten, erfordert es einen Moment des Innehaltens, um diesem Impuls nicht sofort eine Handlung folgen zu lassen. So verlieren wir nicht die Kontrolle.

Gefühle sind Wegweiser

Gefühle hingegen sind das Ergebnis unseres bewertenden Denkens. Ereignisse müssen eingeordnet und reflektiert werden – daraus entwickelt sich das Gefühl nach und nach. Ob wir uns gut oder schlecht fühlen, hängt daher nicht von der Situation oder vom Verhalten der Mitmenschen ab, sondern davon, wie wir das Ganze kognitiv beurteilen.

Gefühle sind Wegweiser in unserem Leben und der Grund für unsere Intuition. Wenn sich etwas „gut anfühlt“, ist es oft die richtige Entscheidung. Ohne unsere Gefühle wären wir nicht in der Lage, Empathie zu empfinden. Wir können nur dann gut nachempfinden, wie sich ein anderer fühlt, wenn wir eine ähnliche Lebenssituation bereits durchlebt haben. So entsteht soziale Kompetenz, die uns im zwischenmenschlichen Miteinander hilft. Es lohnt sich also, Gefühle zuzulassen, zu durchleben und zu verstehen.

Foto: AdobeStock #266042161 von agsandrew

Wie einem der Schnabel gewachsen ist: Poesie – ein Weg in die Zukunft.

Der Tod eines sehr nahestehenden Menschen ist immer eine Krise. Selbst wenn der Tod nach langer, unheilbarer Krankheit eine Erlösung zu sein scheint. In Zukunft liegt vor den Hinterbliebenen ein Leben ohne den Partner, ohne den Freund, ohne das Kind …

Ein Schicksalsschlag, der das Leben ändert – ob man will oder nicht. Und in jedem Fall geht das Leben weiter. Die Zeit bleibt nicht stehen.

Eine Auseinandersetzung mit dem Erlebten und mit der Krise hilft, in der Zeit zu bleiben und Schritte in Richtung Zukunft zu gehen. Nicht immer steht hierfür ein menschlicher Begleiter zur Verfügung. Aber auch ohne kann man ins Gespräch kommen – mit sich selbst! Das Vehikel dazu: Papier. Etwas in eigene Worte fassen und niederschreiben entlastet und bietet einen Weg, eine Situation – eine Krise – zu ordnen.

Das hat diverse Vorteile: Im Selbstgespräch kann man reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Kein Gefühlsausbruch ist unangenehm, kein Gestammel peinlich, es gibt kein Tabu, das nicht gebrochen werden kann. Als treuer und vertraulicher Partner ist das Papier ein Helfer, ein Begleiter und gefüllt ein Archiv der eigenen Gefühlswelt. Eine ganz eigene Poesie!

Innerhalb der psychotherapeutischen Kreativtherapie ist Schreiben – wie auch Malen oder Tanzen – eine alternative Methode der Selbstheilung. Dies kann man ganz für sich probieren – oder begleitet mit externer Hilfe eines Poesietherapeuten. Auch in der Literatur findet man viele interessante Anregungen und Hilfestellungen. Psychotherapeuten und Literaten sind sich einig: „Schreiben kann helfen, Stimmungen auszuhalten und Krisen zu bewältigen.“

Also vielleicht einfach loslegen und sich beschäftigen – mit sich selbst und der aktuellen Situation. Eine eigene Poesie kreieren und so ganz unverblümt für sich selbst sorgen.

Bild: #424104746 von scott – Adobe Stock

Vor einigen Jahren war es erstmalig im Frankfurter Zoo zu sehen. Der berühmte Tiermediziner, Zoologe und Verhaltensforscher Bernhard Grzimek präsentierte den Besuchern ein besonderes Lebewesen. Es hatte viele verschiedene Gesichter und wirkte dennoch sehr vertraut. An dem Gehege hing ein Schild: „Hier sehen Sie das gefährlichste Raubtier der Welt“ – und die Zoo-Besucher erblickten in einem Spiegel sich selbst.

Der Mensch ist gefährlicher Feind vieler anderer Lebewesen. Durch die Industrialisierung, das moderne Leben und die Mobilität zerstört er die Umwelt und natürliche Lebensräume. Er verpestet die Luft mit Emissionen wie Stickstoffdioxid, Kohlenmonoxid und Feinstaub. Das Artensterben und der Klimawandel sind bedrohliche Szenarien, die keine Zukunftsvisionen sind, sondern aktuell stattfinden.

Um es ganz deutlich zu machen: Ausgerechnet Homo sapiens – lateinisch für „kluger, vernünftiger Mensch“ – ruiniert den Planeten. Ist dieser kluge Mensch als Ergebnis der Evolution in Wirklichkeit einfach nur das Sorgenkind von Mutter Erde?

Braucht die Erde den Menschen?

Oder wäre der Planet ohne seine menschlichen Bewohner besser dran? Vielleicht ist Mutter Erde auch einfach nur komplett überfordert mit ihren vielen Kindern. Aktuell leben fast acht Milliarden Menschen auf der Erde, und die Weltbevölkerung wächst weiter – derzeit um über 80 Millionen pro Jahr. Laut einer Schätzung der Vereinten Nationen wird es im Jahre 2050 fast zehn Milliarden Menschen geben. Das wird zu weiteren gravierenden Problemen führen. Das durch Homo sapiens verursachte Artensterben bedroht paradoxerweise ihn selbst, weil er seine eigene Lebensgrundlage zerstört. Eigentlich nicht sehr intelligent.

Ohne den Menschen würde es der Natur besser gehen. Viel besser. Und daher darf man die Frage stellen, ob wir uns tatsächlich als die „Krone der Schöpfung“ betrachten sollten.

Foto: AdobeStock #259001692 von lassedesignen

Ein Schiff segelt hinaus und ich beobachte,

wie es am Horizont verschwindet.

Jemand an meiner Seite sagt: „Es ist verschwunden.”

Verschwunden wohin?

Verschwunden aus meinem Blickfeld – das ist alles.

Das Schiff ist nach wie vor so groß, wie es war,

als ich es gesehen habe.

Dass es immer kleiner wird und es dann völlig aus

meinen Augen verschwindet, ist in mir,

es hat mit dem Schiff nichts zu tun.

Und gerade in dem Moment, wenn jemand neben

mir sagt, es ist verschwunden, gibt es andere,

die es kommen sehen, und andere Stimmen,

die freudig aufschreien: „Da kommt es!”

Das ist Sterben.

Charles Henry Brent

Nicht den Tod, sondern das Leben in Erinnerung bewahren.

Das könnte ein schöner Leitsatz für einen jeden Todesfall sein und es wäre für die, die weiter am Leben teilhaben, eine wunderbare Sache, wenn sie gelänge − oder besser, wenn sie gelingt.

Wenn kleinste Kinder, im Mutterleib oder nach der Geburt, sterben, ist das eine schier unerträgliche Situation. Unbeschreiblich, kaum nachfühlbar und einer Ohnmacht nahe. Wie soll es hier gelingen, das Leben, das noch gar nicht oder kaum stattgefunden hat, in Erinnerung zu bewahren?

Die Initiative DEIN STERNENKIND STIFTUNG schenkt betroffenen Eltern eine Erinnerung, die die Existenz des kleinen Lebens dokumentiert und die vielleicht die einzig sichtbare Erinnerung für die Familien ist. Über 600 ehrenamtlich tätige Fotografinnen und Fotografen fotografieren diese Sternenkinder und machen sie so sichtbar − in 2020 in mehr als 3.200 Fällen im deutschsprachigen Raum. Im Jahr 2017 war die Stiftung bereits Preisträger des Deutschen Engagementpreises (Publikumspreis).

Die Erinnerungsfotos sind eine greifbare Stütze für die Zeit der Trauer und die Zeit der liebevollen Erinnerung. Für die Eltern, die Geschwister und für alle, in deren Leben das verstorbene Kind einen Platz hat.

An die Stiftung kann man sich als Betroffener selbst, aber auch als Hebamme, als Geburtsstation eines Krankenhauses oder natürlich auch als Bestatter wenden. Das Netzwerk der Stiftung ist weit gespannt, so dass auch in der Kürze der Zeit reagiert werden kann.

Mehr Information zu der Stiftung unter www.dein-sternenkind.eu

Auf diese Frage hat der Volksmund eine Antwort: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Gerade in der aktuellen Zeit ist es lohnenswert, sich der Hoffnung zuzuwenden. Denn die Pandemie zehrt an uns allen. Vermehrte Sterbefälle, bedrohte Existenzen, Sorge um Angehörige, Angst vor einer Erkrankung, bei einigen auch „nur“ Einsamkeit aufgrund des sozialen Rückzuges, Langeweile oder Familienstreitereien, weil alle so dicht aufeinander hocken. Die Pandemie hat vielfältige Auswirkungen. Aber sie betrifft uns alle.

Was uns hilft, ist die Hoffnung

Laut Definition ist die Hoffnung eine zuversichtliche innere Ausrichtung. Sie geht einher mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass eine Gewissheit darüber besteht.

Die Hoffnung wirkt wie ein Antrieb und Motor in unserem Leben. Sie hält unsere Motivation aufrecht. Jeder Tag beginnt mit Hoffnung – wenn auch unbewusst. Wir hoffen auf gutes Wetter, auf einen erfolgreichen Tag, auf nette Begegnungen. „Hoffentlich bleiben wir gesund.“ „Hoffentlich schneit es am Wochenende.“ „Hoffentlich bekomme ich den Job.“ Die zuversichtliche Einstellung beeinflusst das psychologische Wohlbefinden und die körperliche Gesundheit – das ist sogar wissenschaftlich belegt.

Eine Studie der Universität Marburg aus dem Jahre 2017 sorgte für Aufsehen. Dabei wurden 124 Herzpatienten, denen eine Operation bevorstand, untersucht und begleitet. Ein Teil der Patienten führte Gespräche mit Psychologen, in denen über Pläne für die Zeit nach der OP gesprochen wurde. Ein Patient formulierte beispielsweise die Hoffnung, drei Monate nach der OP wieder seinen Lieblingsweg spazieren gehen zu können. Eine Patientin nahm sich vor, nach vier Wochen ihre Balkonkästen zu bepflanzen. Eine andere Patientin plante eine schöne Italienreise. Der andere Teil der Probanden fungierte als Kontrollgruppe – sie machten keine Pläne und sprachen nicht mit den Psychologen.

Sechs Monate später stellten die Forscher gravierende Unterschiede fest: Die Gruppe der Patienten mit den Zukunftsplänen hatte wesentlich geringere Entzündungsmarker und Stresshormone im Blut. Es ging ihnen nachweislich besser als den Patienten aus der Kontrollgruppe. Sie waren weniger beeinträchtigt in ihrem Familienleben und bei der Arbeit.

In dieser Studie hat man sozusagen die Kraft der Hoffnung gemessen.

Foto: AdobeStock #274609835 von Eva Bocek

Nun leuchten wieder die Adventskerzen und zaubern Freude in alle Herzen.

Achtung- Wichtige Informationen!!

Die Situation mit dem Coronavirus verschärft sich zusehends.

Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt, soziale Kontakte möglichst zu meiden.

Immer weitere Maßnahmen zur Risikominimierung und zum Schutz der Bevölkerung werden ergriffen; all diese Einschränkungen haben Einfluss auf unsere tägliche Arbeit.

Bis auf weiteres müssen wir die neuvorgegeben Richtlinien einhalten und somit von Trauerfeiern Abstand nehmen; Ansprachen erfolgen in dieser Zeit im engsten Familienkreis an der Grabstelle.

Dadurch werden Sie, Ihre Familien und auch unsere Mitarbeiter vor einer möglichen Infektion geschützt.

Trotzdem versuchen wir, Ihre Wünsche für die Abschiedsnahme und Beisetzung eines geliebten Menschen zu erfüllen.

Wir bitten Sie, folgendes ab sofort ohne Ausnahme zu beachten:

Gespräche sollten nur noch in den Räumlichkeiten unseres Bestattungshauses stattfinden.

Unser Büro ist weiterhin geöffnet, auch telefonisch oder per Email sind wir 24 Stunden für Sie erreichbar.

Jedoch darf nur noch in absoluten Ausnahmefällen ein Gespräch

in der häuslichen Umgebung der Familien stattfinden.

Alternativ bieten wir die Beratung/Betreuung auch telefonisch an.

Händeschütteln wollen wir weitestgehend meiden um auf diese Weise Infektionswege zu minimieren.

Über den aktuellen Stand und damit verbundene Veränderungen, bzw. weitere Einschränkungen halten wir

Sie auf dem Laufenden und bedanken uns vorab für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Bitte zögern Sie nicht; rufen Sie uns bei Fragen oder Unsicherheit im Trauerfall jederzeit an.

An jedem Tag ist es ein Kommen und Gehen.

Babys erblicken das Licht der Welt - für die Eltern bedeutet es das größte Glück.

Sterbende treten über die Schwelle – für die Hinterbliebenen bedeutet es, zu trauern.

Geburt und Tod sind Realitäten unseres Lebens.

Durchschnittlich sterben in Deutschland jeden Tag 2.600 Menschen. Diese Zahl macht deutlich, wie normal und alltäglich der Tod ist. Jedoch hat die Mehrzahl der Bevölkerung keine Berührungspunkte damit. Wenn überhaupt, dann nur durch die Traueranzeigen in der Zeitung. Doch wie ist es, wenn ein Beruf ausgeübt wird, bei dem der Tod an der Tagesordnung steht? Wie sieht es aus in der Gefühlswelt eines Bestatters – wird der Tod irgendwann zur Routine?

Funktionieren, wenn die Welt Kopf steht. Unterstützen, zuhören, Lösungen finden. Gemeinsam mit den Hinterbliebenen den einen letzten Weg finden. Den Abschied besprechen, vorbereiten und organisieren. Für die Trauernden da sein und ihnen zeigen, dass sie damit nicht allein sind. Denn es betrifft jeden von uns. Das tröstet. Bestatter wissen das.

Die Routine entsteht tatsächlich. Denn der Kontakt mit trauernden Menschen findet beinahe täglich statt. Doch genau dafür braucht der Bestatter sein wichtigstes Handwerkszeug: Einfühlungsvermögen.

Es geht um den Umgang mit sehr privaten, familiären und emotionalen Momenten. Und es geht darum, etwas Besonderes zu erschaffen. Denn jeder Mensch und jede Biografie sind anders. Die Gestaltung eines passenden und sehr persönlichen Abschieds für Verstorbene, die geliebt wurden und nun fehlen – das ist alles andere als Routine.

(Foto: AdobeStock #63336841 von okalinichenko)

„Er hatte ein erfülltes und glückliches Leben.“ Das sagt man am Lebensende über einen Verstorbenen bestenfalls. Und das ist es doch, was wir uns alle wünschen: Wir wollen glücklich sein.

Wobei nach dem Grad des Glückes gefragt gerade ältere Menschen betonen, dass sie in erster Linie zufrieden sind. Wie hängt das zusammen – das Glück und die Zufriedenheit? Zufrieden klingt zunächst nach einer mittleren Schulnote, also nicht richtig gut, nicht richtig schlecht. Es klingt nach Mittelmaß, vielleicht sogar nach Resignation.

Doch bei Betrachtung der Wortherkunft erkennt man: Im Wort Zufriedenheit steckt der Frieden. Das fällt vielleicht nicht jedem sofort auf. „In Frieden“ zu sein ist ein Zustand, der von innen heraus kommt.

Der Schlüssel zum Glück steckt von innen.

Wer in sich hineinhorcht, kann für seinen eigenen Frieden und für Wohlbefinden sorgen. „Wie fühle ich mich?“ Das ist eine wichtige Frage an sich selbst. Denn hinter unseren Gefühlen stecken die Bedürfnisse. Das Gefühl von Angst beispielsweise weist auf das Bedürfnis nach Sicherheit hin. Indem wir unsere eigenen Bedürfnisse erkennen, können wir im nächsten Schritt versuchen, sie zu erfüllen.

Und schon sind wir auf dem richtigen Weg zu einem erfüllten und glücklichen Leben.

Wenn jeder es als ureigene Aufgabe betrachtet, diesen Schlüssel für sich selbst zu finden, dann ist für alle gesorgt. Noch dazu funktioniert es so viel besser als andersherum. Denn wenn wir erwarten, dass andere uns glücklich machen, dann warten wir vielleicht vergeblich.

(Foto: AdobeStock #195248334 von heliopix )

Im Jahre 1817 schrieb Johann Wolfgang von Goethe sein Gedicht „Selige Sehnsucht“.

Es handelt von der Metamorphose des Seins. Eine gedankliche Reise zu der Erkenntnis, dass nichts für ewig sein kann und alles im Wandel sein muss. Eben dieser ewige Kreislauf von Leben, Sterben und Erneuerung in der Natur, ohne den keine Entwicklung möglich wäre.

Der letzte Vers lautet:

Und so lang du das nicht hast,

Dieses: Stirb und werde!

Bist du nur ein trüber Gast

Auf der dunklen Erde.

Wie mag es der Raupe gehen, die sich verpuppt und zum Schmetterling wird? Sie denkt vielleicht, es gehe mit ihr zu Ende, denn von der ihr bevorstehenden Metamorphose ahnt sie noch nichts. Nun, wohlmöglich machen sich Raupen weniger Gedanken als Menschen. In jedem Falle machen sich Raupen wesentlich weniger Gedanken, als Goethe es getan hat.

Doch wir Menschen können uns der Beschäftigung mit dem Thema zuwenden und uns bewusst für die Akzeptanz entscheiden. Zu verstehen, dass wir alle ein Teil dieser ewiglichen Entwicklung sind, ist ein erstrebenswertes Ziel, welches auch zum Sinn des Lebens führen könnte.

(Foto: AdobeStock #73878760 von charles taylor)

Die Frage, was nach dem Tod kommt, stellen sich wohl alle Menschen - seit jeher. Kulturen und Religionen beschäftigen sich mit der Vorstellung des ewigen Lebens im Jenseits oder der Wiedergeburt im Diesseits.

Beim Christentum verlässt die menschliche Seele nach dem Tod den Körper. Der weitere Weg ist bestimmt durch die Gnade Gottes – je nach Glaube erwarten uns Himmel und Hölle.

Im Judentum ist die Totenruhe heilig und ewig. So dürfen die Körper der Toten nicht verbrannt und das Grab nicht mehrfach belegt werden, es ist auf ewig angelegt. Der Glaube, was nach dem Tod kommt, ist unterschiedlich: So glauben z. B. viele, dass alle Toten am Jüngsten Tag gemeinsam auferstehen.

Im Islam herrscht der Glaube an das Paradies und die Hölle – ganz nach irdischer Lebensart. Dem gottgefälligen Menschen erwartet das Paradies, ganz nah bei Allah. Dem von der Religion Abgewandtem die Hölle – detailreich beschrieben im Koran.

Wiedergeboren wird man im Glauben des Hinduismus, wenn es dem Gläubigen nicht gelingt, seine Einzelseele (atma) mit der Allseele (brahman) zu vereinigen, um so erlöst zu werden (moksha). Der Kreislauf der Wiedergeburt folgt ansonsten dem „Gesetz der Tat“ im irdischen Leben. Wer Gutes tut, wird gut – wer Böses tut wird z. B. als Wurm wiedergeboren.

Der Glaube der Buddhisten besagt, dass alle Menschen in einem Kreislauf aus Geburt, Tod und Wiedergeburt gefangen sind. Auch hier hängt die Qualität der Wiedergeburt vom vorherigen Leben ab. Den Zyklus (samsara) verlassen kann man über den „achtfachen Pfad“. Dieser formuliert Lebensformen wie Gewaltlosigkeit und Konzentration, um Frieden und innere Ruhe zu finden. Gelingt dies, kann man das nirvana erreichen – das Nicht-Sein.

Bild #185078094 von Leo Lintang - stock.adobe.com

Ausführlich sprechen Ärzte, statistisch gesehen, nur mit einem von drei Patienten, die eine lebensverändernde Diagnose bekommen. Die Bedeutung einer lebensbeschränkenden oder sogar den Tod voraussagenden Diagnose wird oftmals nicht in der ganzen Tiefe besprochen; individuelle Aussichten und Möglichkeiten nicht vielschichtig betrachtet. Es fallen immer wieder Worthülsen wie: austherapiert, unheilbar krank oder palliativ zu behandeln. Diese Worthülsen sind für Patienten schwer zu durschauen. Vor allem bringen sie keinerlei Perspektive für die verbleibende Zeit.

Die Universität Harvard entwickelte genau für dieses Szenario einen Gesprächsleitfaden, den „Serious Illness Conversation Guide“ Diesen nutzen mittlerweile auch hiesige Ärzte, um schwierige Gespräche vor allem mit unheilbar kranken Patienten und den Angehörigen zu führen. Sie nennen die Gespräche „Zukunftsdialoge“, denn sie sind keine Arzt-Patient-Monologe, sondern wirkliche Dialoge, die den Betroffenen zu Wort kommen lassen und eine Perspektive ermöglichen, sei es für Tage, für Wochen oder Monate. Dies ist immens wichtig für eine verbleibende Behandlungsplanung, aber vor allem für die persönliche Lebensplanung. Und die Würde am Schluss.

1. Das Gespräch in Gang bringen.

Fragen Sie den Patienten und auch die Angehörigen danach, was ihnen wichtig ist, was sie wissen möchten.

2.Verständnis und Wünsche beurteilen.

Fragen Sie den Patienten nach seinem Wissensstand. Erklären Sie offen und verständlich.

3. Prognosen teilen.

Fragen Sie konkret nach den Wünschen, Hoffnungen und Sorgen der Patienten. Sprechen Sie klar aus, ob und welche Prognosen gestellt werden können.

4. Ziele, Ängste, Sorgen und Aussichten besprechen.

5. Das Gespräch aktiv beenden.

Fassen Sie den Dialog zusammen und geben Sie eine konkrete Empfehlung.

6. Dokumentieren Sie das Gespräch.

Bild: #102115534 von beeboys – stock.adobe.com

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sind extrem vielschichtig. Es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen und jeden Tag neue Nachrichten sowie Einschätzungen der Experten. Für jeden Einzelnen von uns kommt die ganz eigene, persönliche Situation hinzu, unter deren Einfluss wir auf die aktuellen Ereignisse blicken.

Dass in unserer auf wirtschaftlichen Gewinn ausgerichteten Gesellschaft nun Werte wie Gesundheit, Solidarität und der Schutz von alten oder vorerkrankten Menschen an oberster Stelle stehen, mag für manchen überraschend sein. So sehr man sich über diesen Sinneswandel freuen möchte, so unvermeidbar ist jedoch der Blick auf das System, das infolge eines länger anhaltenden Shutdowns nicht mehr funktionieren wird. Eine zu erwartende Rezession wird Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, schlimmstenfalls auch Armut und Krankheit mit sich bringen. Nun gilt es abzuwägen, welches das geringere Übel ist.

Sich in diesem Zusammenhang über die Delfine im Hafen von Venedig zu freuen oder über die sinkenden Emissionswerte, erscheint fragwürdig und geradezu pietätlos. Ist es angesichts steigender Sterbefälle oder bedrohter Existenzen nun wirklich angebracht, sich gedanklich in eine himmelblaue, schadstofffreie Welt zu flüchten? Wer in dieser Krise nicht zuerst das Bedrohliche sähe, der nähme weder die Krise noch das Leben der Menschen ernst. Nähe durch Abstand – und was jetzt Hoffnung macht

Es erscheint paradox, aber trotz Kontaktverbot, Ausgangssperren und Sicherheitsabstand kommen sich die Menschen gerade jetzt einander näher. Das Gefühl innerer Verbundenheit ist groß, der Zusammenhalt in der Gesellschaft stark und die Solidarität ist gelebte Realität. Es zeigt sich, dass der Abstand, den wir alle halten müssen, lediglich eine physische Distanz ist. Miteinander reden, sich über Ängste und Sorgen austauschen, einander zuwinken, sich anlächeln – all das begegnet uns jeden Tag und ist Ausdruck wahrer Menschlichkeit. Die Pandemie zeigt uns auf eindrucksvolle Art und Weise, dass wir alle zur gleichen Spezies gehören. Wir alle – alle Menschen auf dieser Welt – sind verletzlich. Diese Erkenntnis sollte unseren Zusammenhalt stärken, auch über die Pandemie hinaus.

(Foto: AdobeStock #334466328 von Sergey)

Jeder vierte Deutsche würde am liebsten im Hospiz sterben.

Das ergibt die Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des Deutschen Hospiz- und Palliativerbandes (DHPV) 2017.

Hiernach ist die Zahl der Menschen, die zu Hause sterben möchten in den letzten Jahren auf 58% gestiegen. Die Zahl derjenigen, die in einem Hospiz die letzten Tage verbringen möchten auf 27%. Seit der hitzigen Bundestagsdebatte über organisierte Sterbehilfe und der beschlossenen Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung (bereits in 2016), ist der Umgang mit dem Thema Sterben in unserer Gesellschaft wesentlich offener und selbstbewusster geworden. Viele Menschen haben eine Vorstellung über das „Wie“ und „Wo“. Das brandaktuelle Urteil des BGH vom 25.02.2020 besagt, dass jeder Mensch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. So darf die Frage nach dem „Wie“ bei unheilbar kranken Menschen wieder neu gestellt werden.

Das „Wo“: Hier klaffen Wunsch und Wirklichkeit nach wie vor weit auseinander. Gerade einmal 23% der Befragten, die angegeben haben zu Hause sterben zu wollen gelingt dies auch. 4% der Befragten haben angegeben im Krankenhaus sterben zu wollen; tatsächlich sind es 58% im Jahr 2017. Hospize, ambulante Hospizdienste und Palliativstationen könnten hier helfen – aber das Angebot reicht bei weitem nicht aus, der Bedarf ist zu groß.

Das „Wie“: Der Anteil derjenigen Bürger, die über eine Patientenverfügung verfügen, ist von 26 % in 2012 auf 43% in 2017 gestiegen. Tendenz steigend. Auch hier klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander, ist in der Patientenverfügung nicht detailliert festgelegt, was genau z.B. lebensverlängernde Maßnahmen sind, so kann diese Verfügung laut einem Urteil des BGH wirkungslos sein. Im Urteil des BGH wurde nun klargestellt, dass einzelne medizinische Maßnahmen konkret benannt werden müssen.

Eine gute und intensive Beratung in Sachen „Wie“ und „Wo“ sind ratsam, denn das hat das Leben verdient.

Quelle: DHPV www.dhpv.de

Bundesjustizministerium: www.bmjv.de, Vorsorge und Patientenrecht

Bild: #246269779 von Thomas Reimer - stock.adobe.com

Es sind aufwühlende Zeiten. Die Flüchtlingskrise hat in der jüngsten Vergangenheit stark polarisiert und uns vor so manche Herausforderung gestellt – auch und gerade in menschlicher Hinsicht. Parallel dazu hat die Angst vor Terroranschlägen massiv zugenommen. Plötzlich geschieht es nicht mehr nur weit weg, sondern ganz in unserer Nähe. Erst kürzlich war die Rede davon, dass im nächsten Schritt Schnellzüge zum Entgleisen gebracht werden sollen. Und sicherlich wird es sich so mancher nun zweimal überlegen, ob er eine Fahrt bucht oder nicht doch lieber ins Auto steigt. Dabei ist es wie mit dem Fliegen: Rein statistisch gesehen, ist die Gefahr viel geringer, bei einem Terroranschlag ums Leben zu kommen als bei einem Autounfall.

Ein gewisses Risiko ist natürlich in beiden Fällen vorhanden – aber keines, dem wir mit Angst begegnen sollten. Denn wenn wir uns von unserer Furcht leiten lassen, hat das fatale Auswirkungen auf unsere Lebensqualität. Was machen wir denn, wenn wir jetzt auch noch Angst bekommen, ins Auto zu steigen? Und wo lauert denn noch überall Gefahr? Wenn wir ganz sicher sein wollen, dürften wir das Haus nicht mehr verlassen. Und selbst da sind die Risikofaktoren einfach nicht auszumerzen.

Es ist leicht, Angst zu haben. Doch war sie noch nie ein guter Ratgeber – vielmehr bringt sie uns häufig dazu, entgegen unserem Wissen und unserem Bauchgefühl zu handeln. Deswegen ist es wichtig, ihr nicht zu viel Raum zuzugestehen und stattdessen zu akzeptieren, dass es eine völlige Sicherheit niemals geben kann. Denn so können wir wieder bedacht an Entscheidungen herangehen und uns auf das fokussieren, was wir wirklich in der Hand haben: Was für ein Mensch wir sein wollen und wie wir dem Leben begegnen möchten. Und wenn wir etwas für mehr Sicherheit tun wollen, dann dürfen wir das natürlich – aber bitte wohlüberlegt, sodass wir uns danach wirklich besser fühlen. Und nicht bloß noch mehr Angst haben.

Bild:Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / “Haltern am See, Stausee, Anleger -- 2016 -- 2859” / CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Wenn die Not besonders groß ist, die Hoffnung erlischt und Menschen emotionale Grenzerfahrungen z.B. nach einem plötzlichen Unfalltod eines nahen Angehörigen machen, ist die Notfallseelsorge zur Stelle. Ganz einfach so, nach Bedarf.

Die Notfallseelsorge in Deutschland ist ein gut funktionierendes, flächendeckendes System, das Menschen in Notsituationen unkompliziert professionelle Hilfe anbietet. Ausgebildete Seelsorger sind in der Regel Pfarrerinnen und Pfarrer der christlichen Kirchen, aber auch besonders ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiter. Sie sind über die örtliche Polizei und den Rettungsdienst erreichbar und werden oft von den jeweiligen Dienststellen hinzugerufen. So stehen sie parat, wenn es gilt, die traurige Nachricht eines Unfalltodes an die Angehörigen zu übermitteln. Denn „wie“ eine solche Nachricht überbracht wird, ist ausschlaggebend für die gesamte kommende Trauerzeit und die Trauerverarbeitung.

Notfallseelsorger bringen Zeit mit, viel Zeit. Sie haben Geduld, ein hohes Maß an Empathie und vermitteln so den Angehörigen: „Sie sind nicht allein.“ Ziel ist es, einer seelischen Traumatisierungen vorzubeugen.

Die Seelsorger stehen solange vor Ort zur Verfügung, bis andere Unterstützung, zum Beispiel durch die Familie, eintrifft und die Betroffenen versorgt sind.

Die Notfallseelsorge arbeitet nach den Standards der anerkannten Krisenintervention (Leitlinien psychosoziale Notfallseelsorge Deutschland) und auf Basis des christlichen Verständnisses von Seelsorge.

Erste Hilfe für die Seele – eine gute Sache!

Bild:#60500575 von benjaminnolte - stock.adobe.com

„Gut sterben“ heißt ein Programm eines Heilzentrums in Seoul, Südkorea. Das Skurrile: Es geht nicht darum, Palliativ-Patienten die Angst vor dem Unausweichlichen zu nehmen, sondern darum, gesund und munter einen neuen Blick auf das Leben zu bekommen. Menschen aller Altersstufen sind angesprochen, sich mit der Situation „Sterben“ bekannt zu machen. Das Ziel: einen neuen, positiven Blick auf das Leben zu entdecken.

Neben dem Schreiben eines Testaments, dem Nähen eines Totenhemdes und dem Erstellen eines Trauerbildes ist auch ein 10-minütiges Probeliegen in einem geschlossenen Sarg Inhalt des Kurses.

Mehr als 25.000 Menschen sollen seit der Eröffnung im Jahre 2012 an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Positive Resonanz gibt es wohl von Jung und Alt.

Veranstaltet werden diese Seminare auch von Mönchen und Bestattungsinstituten. Hierzulande kann man auf YouTube* mal einen Blick riskieren auf: andere Länder, andere Sitten.

Der Dalai Lama erklärt in einem Interview: „Das Leben ist wie ein Wechsel. Wenn Ihre Kleider alt geworden sind, schmeißen Sie sie weg und nehmen neue, schöne Kleider. So ähnlich ist es mit dem alten Körper, der nicht mehr richtig funktioniert. Man wechselt hinüber zu einem neuen Körper. Einem Körper mit mehr Energie und Frische.“

Im tibetischen Buddhismus geht man davon aus, dass der Geist nach dem Tod weiterexistiert. Er erfährt lediglich eine Wandlung und wird in einem anderen Körper wiedergeboren. „Bardo“ wird der Zeitraum zwischen dem Moment des Todes und der Wiedergeburt genannt. In dieser Zeit geht das Bewusstsein auf eine Reise. Um diese Reise sicher zu geleiten, wird der Verstorbene aufgebahrt und ihm wird mehrere Tage lang aus dem „Bardo Thödol“, dem tibetischen Totenbuch, vorgelesen.

„Fürchte Dich nicht vor dem Licht, sondern lasse Dich voller Vertrauen und Hingabe darauf ein.“

Das tibetische Totenbuch kann wie ein Reiseführer für Verstorbene verstanden werden. Die Texte werden dem Gelehrten Padmasambhava zugeschrieben, der im 8. Jahrhundert n. Chr. den Buddhismus in Tibet etabliert haben soll. Dem Verstorbenen werden konkrete Anweisungen gegeben, wie er sich zu verhalten hat. So kann er ohne Angst und voller Zuversicht in die nächsten Ebenen weiterreisen.

Buddhisten glauben daran, dass es im Tod einen Augenblick der Klarheit gibt, eine Begegnung mit uns selbst. Diesen Moment zu erkennen, ist von großer Bedeutung. So kann es bestenfalls zur Erleuchtung kommen, zumindest aber können günstige Bedingungen für die nächste Existenz geschaffen werden. Denn bestimmte Prägungen und psychische Grundmuster werden gespeichert und bei der Verbindung mit einem neuen Körper wieder aktiviert.

Der Dalai Lama betont, dass es wichtig ist, den Tod nicht zu verdrängen, sondern sich mit ihm auseinanderzusetzen: „Die Realität des Todes ist in allen buddhistischen Gesellschaften Ansporn zu tugendhaftem Handeln. Über den Tod zu kontemplieren, gilt als etwas, das von Furcht befreit.“

(Foto: AdobeStock #250476548 von Dmytro Titov)

„Meiner Erfahrung nach …“ So beginnen manchmal ältere Menschen, wenn sie aus ihrem Leben erzählen. Seien es die eigenen Eltern, Großeltern oder Bekannte – in jedem Falle lohnt sich nun gutes Zuhören. Denn von den Älteren kann man so einiges lernen. Mit ihrer Lebenserfahrung können sie den Jüngeren wertvolle Hinweise und Denkanstöße geben.

Junge Leute wissen mit dem Wort „Erfahrung“ oftmals noch gar nichts anzufangen. Was soll das denn sein? Hört sich irgendwie an wie „Schnee von gestern“. Die Erfahrung bleibt genau so lange die große Unbekannte, wie es im eigenen Leben noch wenig davon gibt.

Die Lebenserfahrung ist per definitionem die Summe aller Erlebnisse und der daraus gezogenen Erkenntnisse. In humanistischen Denkweisen betrachtet man das Leben als einen allmählichen inneren Wandlungsprozess. Durch das Sammeln von Erfahrungen entwickelt sich der Mensch von einem Zustand des Nichtwissens hin zu einem Zustand der Aufklärung und Weisheit.

Jedes Erlebnis kann dabei zu einer lehrreichen Lektion werden. Je nachdem, was wir auf unserem Lebensweg erfahren, gewinnen wir individuelle Erkenntnisse. So sind wir zu demjenigen geworden, der wir sind.

Wir kommen nicht umhin, unsere Erfahrungen selbst zu sammeln und das Leben tatsächlich „am eigenen Leib zu erfahren“. Dafür offen zu sein und sich nicht zu verschließen, ist wichtig für die eigene Entwicklung. Man kann sich schon denken, dass der Erfahrungsschatz zuhause auf dem Sofa mit einer Tüte Gummibärchen nicht gerade größer wird.

Deswegen ist es gut, sich selbst zu fordern und sich auch außergewöhnlichen Umständen auszusetzen. Etwas Neues auszuprobieren, was man noch nie zuvor gemacht hat, an einen noch unbekannten Ort zu reisen, intensiv mit allen Sinnen die Natur oder Musik wahrzunehmen, all das sind Erlebnisse, die in unseren Erfahrungsschatz übergehen.

Es ist ein Schatz, wertvoller als alles Vermögen oder Besitztümer, die wir ansammeln könnten. Denn wer auf die Jahre seines wirklich gelebten Lebens zurückblicken kann, der kann jederzeit auf einen inneren Reichtum zurückgreifen, der Stärke und Mut verleiht.

Bild: # 229251806 von vladk213 - stock.adobe.com

Israelische Forscher haben mit einem 3-D-Drucker ein kleines Herz hergestellt. Was klingt wie eine Nachricht aus der Zukunft, ist tatsächlich bereits Gegenwart und Realität.

Wie das geht? Aus menschlichem Gewebe entnommene Fettzellen werden zunächst zu Stammzellen umprogrammiert. Aus diesen Stammzellen lassen sich dann Herzzellen und Zellen der Blutgefäße produzieren. Die Kartuschen des Druckers beinhalten Stützsubstanzen, die ebenfalls vom Patienten stammen. Im Anschluss wird in einem 3-D-Druckverfahren das Herz hergestellt.

Die neueste Nachricht folgte kurz darauf von Forschern aus Pennsylvania, USA. Sie haben eine funktionierende Herzklappe und eine Herzkammer mit einem 3-D-Drucker produziert. Die Herzkammer zieht sich regelmäßig zusammen. Das Herz könnte also schlagen.

Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Tod lediglich ein „technisches Problem“, das gelöst werden will. Menschen sterben aufgrund von technischen Störungen. Blutlaufbahnen werden durch Fettablagerungen verstopft, Keime vermehren sich, Krebszellen breiten sich aus oder das Herz hört auf zu schlagen. Die Medizin kämpft dagegen an, will Krankheiten besiegen und unser „Verfallsdatum“ verlängern. Unzählige Medikamente, Therapien und Heilungsmöglichkeiten wurden bereits erfolgreich entwickelt.

Im 20. Jahrhundert verdoppelte sich die durchschnittliche Lebenserwartung nahezu von 40 auf 70 Jahre. Wenn die Entwicklung so weitergeht, könnte gegen Ende des 21. Jahrhunderts ein durchschnittliches Lebensalter von 150 Jahren ganz normal sein.

Im Silicon Valley forscht die California Life Company (ein Tochterunternehmen von Google) nach eigenen Aussagen an der Überwindung des Todes. „Wir versuchen nicht, ein paar Meter gutzumachen. Wir versuchen, das Spiel zu gewinnen“ heißt es dort. Einige Experten glauben, die Menschheit werde im Jahre 2200 den Tod überwinden. Dann könnte man alle 10 Jahre in eine Klinik gehen und eine Art Generalüberholung durchführen lassen. Organe oder Gelenke würden ausgetauscht, Krankheiten geheilt, nachlassendes Gewebe wieder aufgebaut.

Es stellt sich die Frage, ob die Menschheit wirklich eines Tages „dem Tod ein Schnippchen schlagen“ kann.

(Bild: Adobe #106609879 von magicmine)

Besuchen Sie uns auf www.facebook.de/BestattungshausMeinerzhagen

Hier können Sie weitere Einblicke in unser Bestattungshaus erhalten,

zusätzlichen stehen Ihnen informative und interessante Artikel zur Verfügung.

Bei Fragen scheuen Sie sich nicht uns zu kontaktieren.

Ihr Team von

Theo Eckmann Bestattungen und Friedhofsgärtnerei

Eine Frage von einem Kind. Und wie so oft, wenn Kinder fragen, ist dies nicht nur unverblümt und entwaffnend offen, sondern trifft in aller Einfachheit sogar den Kern vieler tiefsinniger Gedanken von Erwachsenen.

Wir alle wissen und begreifen nicht, was der Tod ist. Wie er sich anfühlt, welche Gestalt er hat, welche Dimension. Folglich ist das eine vollkommen berechtigte Frage – wie ist das eigentlich, wenn man tot ist? Wir alle, die wir am Leben sind, wissen es nicht. Wir haben den Tod noch nicht erfahren, jedenfalls nicht bewusst oder in einer Form, derer wir uns erinnern könnten. Woher also sollten wir es wissen? Lediglich auf der imaginären Ebene können wir uns damit beschäftigen und versuchen, uns eine ungefähre Vorstellung vom Unbegreiflichen zu machen.

Wenn wir zu Lebzeiten mit dem Tod konfrontiert werden, dann ist es zumeist, weil wir einen nahestehenden Menschen verloren haben. Statistisch gesehen, erlebt ein Mensch alle 13 Jahre einen Sterbefall in der Familie oder im nahen Umfeld. Das bedeutet, dass wir uns nur alle 13 Jahre intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Der geliebte Mensch fehlt uns, wir vermissen ihn schmerzlich, wir bleiben ohne ihn in diesem Leben. Wir trauern und denken, nun wäre sie da, die Konfrontation mit dem Tod. Jedoch geht es beim Erleben eines Trauerfalles mehr um die Auseinandersetzung mit dem Verlust als um die mit dem Tod. Die Beschäftigung mit uns und der Frage „Was bedeutet das nun für mich?“ steht im Vordergrund.

Wie wäre es, wenn wir in Zeiten der Trauer versuchen würden, uns ein wenig mehr die Welt der Verstorbenen vorzustellen? Wie geht es dem verlorenen Menschen nun dort, wo auch immer er sein mag? Es besteht die Hoffnung, dass dort alles gut ist. Ohne körperlichen Schmerz, ohne Angst und ohne Leiden.

Bild: Adobe # 227230866 von Aaron Amat

Oft findet man sie in ganz normalen Wohnstraßen, zwischen einem Kiosk und einem Friseur und neben einer Physiopraxis: die Bestattungshäuser oder Bestattungsinstitute und auch nur den Bestatter.

Manchmal laden die Schaufenster sogar zum Verweilen ein, denn sie sind immer öfter schön gestaltet und im besten Fall halten sie auch noch interessante Informationen bereit. Spätestens nach der ersten Verwunderung schauen wir es uns an – das Bestatter-Schaufenster.

Und durch das Schaufenster sehen wir: Die Räumlichkeiten eines Bestatters haben nicht mehr eine düstere Totengräberstimmung alter Zeiten auf Lager. Sie sind hell und modern gestaltet und wir treffen eher sehr lebendige und freundliche Menschen, die gerne ein Gespräch mit uns führen.

Denn der Bestatter mag es auch gerne lebendig, ist er doch vor allem für die Hinterbliebenen der Ansprechpartner, Berater, Tröster und versierter Organisator für ein Thema, dem wir oft kopflos begegnen. Ein Allrounder der besonderen Art.

Der Bestatter von nebenan ist erfahren und hoffentlich „up to date“, denn die Möglichkeiten einer Bestattung und damit der zu beobachtende Wandel der Bestattungskultur liegen auch in seiner Hand. Seine Beratung und sein Engagement sind ausschlaggebend für die Abschiede, die gefeiert werden − heute oft wieder viel bewusster als noch vor 10 Jahren, detailfreudiger, persönlicher und zum Erinnern schön!

Ein guter Gedanke für die, die einen Bestatter oder einen Berater, Tröster oder Abschieds-Organisator aufsuchen müssen oder wollen.

Mittendrin im Leben, zwischen Kiosk, Friseur und Physiopraxis.

Bild: #174344838 von Africa Studio - stock.adobe.com

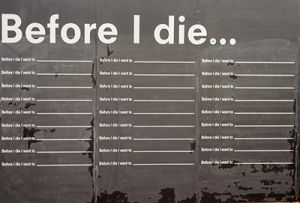

Was wollen Sie eigentlich noch erreichen oder einfach nur erleben? Die „Bucket List“ ist in aller Munde, eine Art Wunsch- oder „to-do“-Liste für den Rest der verbleibenden Zeit – ab jetzt!

An Traumorte reisen, eine Fremdsprache lernen, an einer Demo teilnehmen und verhaftet werden, im Netz neue Bekanntschaften schließen, nackt baden, einen Flugschein machen, ein Abenteuer erleben, weniger arbeiten und den Garten nach Yin-Yang umgestalten und genießen? Die Antwort auf die Frage dürfte vielfältig und sehr persönlich sein. Was für den einen ein Abenteuer ist, ist für den anderen Alltag.

Der Begriff „Bucket List“ kommt aus Amerika und geht auf die Redewendung (frei übersetzt) „kick the bucket“ – den Löffel abgeben zurück. Es geht also um Dinge, die man tun sollte, bevor man den Löffel abgibt. Eigentlich ist das nichts Neues, doch fängt das „Bevor“ heute eher an – und das ist gut!

Für die „1000 Plätze, die man sehen muss, bevor man stirbt“* benötigt man sicher mehr als ein paar Monate und warum überhaupt erst gegen Ende mit dem Abarbeiten der „to-do“-Liste anfangen? Dieser Einstellung folgt auch Nelly Furtado in ihrem Song „Bucket List“. Der Film „The Bucket List“ mit Morgan Freeman und Jack Nicholson aus dem Jahr 2007 ist dramatisch, amüsant und sicher überzogen und trifft doch den Punkt: Machen, so lange man kann!

Also, bevor Sie den Löffel abgeben – und besser lang, bevor Sie den Löffel abgeben:

Leben Sie!

Bild: #182534308 von Clement – stock.adobe.com

Kinder sind von Natur aus neugierig und interessiert. Dem Thema Tod begegnen sie oft bereits im Kindergartenalter, z. B. wenn die Oma oder der Opa des Kindergartenfreundes stirbt.

„Sterben tun doch nur andere, oder?“ Das ist die naive Vorstellung, die erst erschreckend weicht, wenn die eigenen Großeltern oder andere, dem Kind nahestehende und geliebte Menschen, versterben.

Vielleicht ist es da besser, gar nicht erst auf die Schrecksituation zu warten. Das Thema Tod ist facettenreich: der tote Käfer auf dem Balkon, die tote Maus im Garten oder der verstorbene nette Nachbar von nebenan. Die Kinderfragen dazu sind oft skurril und beschäftigen sich vielmals mit ganz profanen Dingen: „Wer mäht denn jetzt den Rasen von Herr Suder?“

Diese unbefangene Art ist der beste Moment, sich dem Thema Vergänglichkeit zu widmen. Im Gespräch, beim Vorlesen eines Kinderbuches oder beim Besuch eines Theaterstücks.

„Ente, Tod und Tulpe“ von Wolf Erlbruch zum Beispiel wird gerade von einer Dortmunder Theatergruppe auf die Bühne gebracht – im Familientheater sonntags um 11 Uhr.

Kinder ernst nehmen und teilhaben lassen. Das sind die Beweggründe für gute Trauerliteratur und Trauertheater für Kinder.

Bild: #18959340 von Ella – stock.adobe.com

Man sagt, die Augen seien der Spiegel der Seele, wir sprechen von einer „guten Seele“, wenn wir einen lieben Menschen beschreiben, sind „ein Herz und eine Seele“, wenn wir uns gut verstehen, fühlen uns seelenverwandt oder sind beseelt. Wir können „die Seele baumeln lassen“, finden unseren „Seelenfrieden“ oder haben „unsere Seele verkauft“. Und obwohl wir den Begriff so selbstverständlich verwenden, wurde wissenschaftlich nie bewiesen, ob es die Seele überhaupt gibt oder was genau damit gemeint ist.

Jedoch hat der Glaube daran, dass wir tief in unserem Inneren eine unsterbliche Essenz haben, die Menschen über die Jahrhunderte hinweg geprägt. In allen fünf Weltreligionen geht man davon aus, dass sich die Seele nach dem Tod vom Körper trennt, weiter existiert oder in einer anderen Gestalt wiedergeboren wird. Daher gibt es den althergebrachten Brauch, das Fenster zu öffnen, wenn ein Mensch verstorben ist, damit die Seele hinausfliegen kann.

Menschen, die eine sogenannte Nahtoderfahrung hatten, berichten übereinstimmend von ihrem Eindruck, über dem physischen Körper geschwebt und die Ereignisse von oben betrachtet zu haben. Danach, so sagen sie, fühlten sie sich hineingezogen in einen Tunnel, an dessen Ende ein helles Licht leuchtete.

Wissenschaftler erforschen heutzutage die Zusammenhänge zwischen physikalischen Gesetzmäßigkeiten und der Existenz eines unsterblichen Bewusstseins, das als Seele bezeichnet werden könnte. Genauso wie Materie, Energie, Raum und Zeit könnte es zu den Grundelementen der Welt gehören. Es geht nach wie vor um die Frage, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, und das Rätsel um die Seele ist noch lange nicht gelöst.

Bild:#207021822 von rolffimages - stock.adobe.com

„Nutze den Tag“ – so wird „carpe diem“ im Allgemeinen interpretiert. Dabei bedeutet der Ausspruch des römischen Dichters Horaz wörtlich übersetzt „Pflücke den Tag“.

Und mit dieser Formulierung regt sich weniger Widerstand. Denn warum sollte man jeden Tag nutzen? Wofür? Und wer sagt uns, wann ein Tag genutzt ist, wer könnte das beurteilen? In unserer Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren ein Drang zur Optimierung verbreitet. Alles soll bestmöglich verlaufen. Das fängt bei den guten Noten in der Schule an, geht weiter bei der Berufswahl, dann die perfekte Partnerwahl, eine erfolgreiche Karriere, traumhafte Urlaube, gesunde Babys, die zu hochbegabten Kindern heranwachsen, und dergleichen mehr.

Hohe Erwartungen an ein erfülltes Leben entstehen erst mit einem gewissen Maß an Wohlstand. Denn wären wir damit beschäftigt, unser Überleben zu sichern, dann wären Fragen nach der optimalen Berufs- oder Partnerwahl sicherlich zweitrangig. So weit, so gut. Für den Wohlstand in unserer Gesellschaft können wir sehr dankbar sein. Aber was ist das für eine seltsame Entwicklung, die uns auferlegt, aus den uns zur Verfügung stehenden Lebensjahren stets das Beste herausholen zu müssen?

Es ist ein Auf und Ab im Leben und manchmal läuft es auch nicht gut. Das zu akzeptieren, ist wichtig. Es gibt nicht nur gute Tage im Leben, sondern auch schlechte. Es gibt begabte Kinder und weniger begabte. Bei der Partnerwahl kann es auch mal danebengehen. Die Zeiten, in denen wir in jungen Jahren einen Beruf wählten und diesen das gesamte Leben lang ausübten, sind ebenfalls vorbei. Und es sollte uns erlaubt sein, Schwäche oder auch ein vermeintliches Scheitern einzugestehen.

„Pflücke den Tag“ – das hat Horaz mit carpe diem gemeint. Er schrieb seine Ode „An Leukonoë“ im Jahre 23 v. Chr.. In seinem Gedicht appelliert er daran, die Gegebenheiten des eigenen Lebens zu akzeptieren, wie auch immer sie sein mögen. Horaz regt die Menschen dazu an, ihre Zeit leicht und genussvoll zu verbringen, in einem hedonistischen Sinne. Dabei geht es nicht um einen perfekt genutzten Tag, sondern vielmehr darum, Freude im Leben zu haben. Egal, was kommen mag und wie viele Tage noch kommen mögen.

Bild #199646818 von GIS – stock.adobe.com

Laut einer Umfrage der Aeternitas e.V. − Verbraucherinitiative Bestattungskultur vom März 2016 finden 54 Prozent der Bundesbürger ökologische Aspekte bei einer Bestattung wichtig. Ein guter Ansatz, wenn man über Nachhaltigkeit am Lebensende diskutieren möchte.

Ein Sarg-Erdgrab benötigt im Schnitt 3,5 Quadratmeter Boden. Hinein kommt ein Holzsarg inklusive aller metallischen Verbindungen wie Wellennägel, Griffe und Schrauben, Leim, Farbe und Lacke und Kunstfasern der Innenausstattung. Die Friedhofssatzungen regeln vor allem die Umweltverträglichkeit in Bezug auf den Schutz des Grundwassers im Umkreis und selbstverständlich dürfen nur zerfallende Materialien genutzt werden. Dass dies schon allein für die Metallverbindung der Särge nicht zutreffend ist, ist den weiteren Anforderungen zuzuschreiben: Särge müssen schlichtweg halten. Für Urnen gelten die gleichen Bedingungen – Kunststoffmaterialien sind verboten.

Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Gesichtspunkte?

Leider Fehlanzeige − bis auf das wichtige Thema „Grabmale aus Kinderarbeit“, das im jüngsten Bestattungsgesetz von 2014 geregelt ist und das Aufstellen von Grabmalen verbietet, die nachweislich mit Kinderarbeit produziert wurden. Der ökologische Unsinn des Imports von Grabsteinen aus aller Welt und von Billigsärgen aus Osteuropa wird nicht näher kommentiert. Eine Feuerbestattung kann nur mit hochmodernen Kremationsöfen und Energiekonzepten der Zukunft wie Solarstrom etc. annähernd umweltschonend sein. Welches Krematorium ist wie aufgestellt?